Какими были первые христиане?

В любой ситуации, когда необходимо вдохновение, полезно обратиться к истокам, к моменту, когда всё начиналось. Когда сердце горело и было много сил и вдохновения.

Так и верующим людям иногда важно бывает вспомнить, как и чем жили первые христиане, чтобы их опытом озарить и свою жизнь.

Фото 1. Агапа — трапеза любви. Фреска из катакомбы св. Присциллы, Рим, II век

Наследники иудаизма

Церковь на начальном этапе своего существования внешне казалась скорее просто общиной друзей Иисуса, чем каким-то совершенно новым и уникальным религиозным явлением. По сути, только исповедание Иисуса распятого и воскресшего как Бога и Мессии было той отличительной чертой, которая выделяла тогдашних христиан. Более того, если внимательно читать первые главы книги Деяний, можно заметить, что иерусалимская община пока никак не отделяла себя от иудеев. Апостолы продолжали в положенные часы совершать все полагавшиеся молитвы, сохраняли весь ветхозаветный религиозный уклад жизни, а сами христиане каждый день единодушно пребывали в храме (Деян 2:46), то есть в том самом единственном у иудеев Иерусалимском храме. Даже тогда, когда эта первоначальная связь с ним будет прервана и начнет развиваться уже самостоятельное христианское богослужение, оно навсегда сохранит печать своего еврейского происхождения, хотя современный православный, может быть, удивится, узнав, что его богослужение в своей первооснове почти целиком определено храмом и синагогой.

И в своей проповеди ученики Христа пока еще обращаются только к своим соотечественникам, надеясь, что они, наконец, примут Иисуса как Мессию и так же, как и они, войдут в установленную Богом Церковь.

Источник: vera21.ru

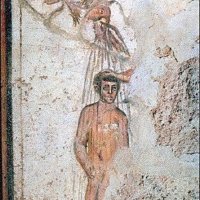

Водою и духом

«Что нам делать?» - спрашивают Петра поверившие в его проповедь в день Пятидесятницы. «Петр же сказал им: покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа» - «Вот вода, что препятствует мне креститься?» - спрашивает Филиппа ефиопский евнух, услышав благовестие об Иисусе. «Если веруешь от всего сердца, можно», - отвечает Филипп. Ранняя Церковь живет опытом крещения: к нему призывает и ведет проповедь Евангелия, с ним связана литургическая жизнь общины, он будет содержанием первой христианской живописи, когда на стенах катакомб, в символах и аллегориях, христиане будут снова и снова свидетельствовать о потрясающей силе перерождения, пережитой ими в крещальной воде.

Крещение вводит в новую жизнь, которая еще «скрыта со Христом в Боге», в Царство Божие, которое в этом мире есть еще только Царство будущего века. «Маранафа!» - «Господь приходит» - в этом торжественном литургическом возгласе выражают христиане и свое ожидание пришествия Христова во славе и свою веру в Его присутствие среди них уже и теперь.

Крещение Господа . Фреска III века

Евхаристия

Центром религиозной жизни христиан уже в самые первые дни была евхаристия, которая совершалась каждый день и в которой участвовала вся община: преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца (Деян 2:46).

Особенным же днем евхаристии является «первый день» недели, то есть день, следующий за субботой, в который, по свидетельству Апостолов, воскрес Христос. Этот день христиане называют днем «Господним» и в нем, быть может, сильнее всего выражается самосознание ранней Церкви, как абсолютно «нового» начала.

Для нас воскресный день давно уже отожествился с естественным днем отдыха, с необходимым перерывом в рабочей неделе. Но в течение трех веков - до Константина Великого - священным днем христиан был не день отдыха, а простой рабочий день - не «седьмой», издавна и людском счете ставший «завершительным», а «восьмой» или «первый», как они называли его. И в этом разрыве естественного счета времени, в этом сознательном выходе за пределы седмицы, в которую вписаны, которою определяется человеческая жизнь и история, показывает Церковь, что ее собственная жизнь, протекая в этом мире, уже и «не от мира сего».

Раннехристианское богослужение в катакомбах святого Каллиста . Гравюра XIX века

Как совершались эти первые литургии, мы можем понять, если обратимся к одному раннехристианскому тексту — «Дидахе», датируемому концом I-го — началом II века по Рождеству Христову: «Что касается евхаристии, благодарите так. Прежде о чаше: благодарим Тебя, Отче наш, за святую лозу Давида, отрока Твоего, которую Ты явил нам через Иисуса, отрока Твоего. Тебе слава во веки! Что же касается преломляемого хлеба (благодарите так): благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое Ты открыл нам через Иисуса, Сына Твоего. Тебе слава во веки! Как этот преломляемый хлеб, быв рассеян по холмам и будучи собран, сделался единым, так да соберется Церковь Твоя от концов земли в Царствие Твое. Ибо Твоя есть слава и сила чрез Иисуса Христа во веки. Никто же да не ест и не пьет от вашей евхаристии, кроме крещенных во имя Господне».

Общественный долг христиан

Само слово «литургия» с греческого языка переводится как «служение», «общее дело». А совершалось это «общее дело» во время «экклесии» (ἐκκλησία). «Экклесия» же — это особый гражданский термин. Им обозначалось правомочное собрание граждан античного полиса, которое собиралось для решения важнейших экономических или политических задач. А для людей античности, как бы для нас сегодня это странно ни звучало, не было ничего важнее, чем участие в политической жизни полиса. Это была важнейшая привилегия, право и обязанность гражданина — прийти на собрание и сказать свое слово. И христиане, для того чтобы подчеркнуть огромную значимость для общины Церкви и литургии, стали использовать этот важнейший для тогдашнего гражданского сознания термин.

Ранние христиане воспринимали свое участие в евхаристии как нечто совершенно необходимое. Эта ответственность христианина перед Богом сродни ответственности гражданской: прийти и составить всем вместе экклесию, причаститься Тела и Крови Господа Иисуса Христа. Поэтому тот, кто не участвовал в литургии, не причащался вместе со всеми из общей Чаши, строго говоря, не являлся христианином. Потому что не выполнял свою главную обязанность и был вне экклесии, вне Церкви.

Именно такое чувство глубокой взаимоответственности среди христиан иерусалимской общины укрепляло их столь удивительное единодушие, о котором мы уже говорили выше и которое не устает подчеркивать апостол Лука: У множества уверовавших было одно сердце и одна душа (Деян 4:32). Идеал единства пронизывал общину во всем. Он распространялся не только на богослужебную жизнь, но и на повседневную: «Ни одно слово, — пишет Александр Шмеман, — не повторяется так часто в раннехристианской письменности, как слово “братья”, но в это братство христиане вкладывают весь его жизненный, деятельный смысл». И та общность имущества, которая была у ранних христиан, — это одно из проявлений их полного единства и взаимной любви.

Важно понимать, что общность имущества первых христиан не была связана ни с какими внешними экономическими или социальными соображениями; и все потуги связать отказ от частной собственности в раннехристианской общине с каким-то «протокоммунизмом» бьют мимо цели. Сама повседневность в ее мелких бытовых деталях, с ее занудностью, мелочностью, монотонностью внутри ранней Церкви полностью преобразилась: все человеческие отношения были перенастроены здесь на совершенно новый лад — лад любви. Отсюда, в частности, и желание снять преграды частной собственности.

Конечно, позднее это идеалистическое единство постепенно начинает подвергаться коррозии. В христианских общинах, основанных апостолами внутри и за пределами Палестины, разгорались споры, иногда и конфликты. Но образ иерусалимской общины первых лет ее существования навсегда останется эталоном евангельской жизни для всех последующих поколений христиан.

Источник: foma.ru

Как жили первые христиане?

Они жили в надежде. Вначале надежда принимала грубые формы ожидания, что вот-вот будет конец мира. Но постепенно люди поняли, что надежда шире и глубже этих расчетов, на самом деле это надежда на то, что конец пришел, наступил, что апокалипсис начался в мире с того момента, когда Иисус Назарянин провозгласил: "Покайтесь, приблизилось Царство Божие". И начался апокалипсис мира. И все, что происходило в мире в это время, - кризис христианской империи, приход ислама, катастрофы всевозможные - было судом и апокалипсисом и имело уже не то значение, сравнительно нейтральное, какое имели восстание и гибель империи за тысячу лет до Р. X. "Ныне суд миру сему" - мы живем в апокалиптическую эпоху, и будем жить, и будут жить наши дети, вероятно, и еще совершенно неизвестно, сколько она будет длиться, возможно, тысячу лет. Но для глобальных масштабов апокалиптическая эпоха - это когда Бог стоит перед человеком - сегодня и здесь. Христос никуда не уходил. Он остался, и поэтому каждый раз мы решаем: будем ли мы с Ним или мы будем вне Его.

И еще христиане жили в любви. Историки исследовали вопрос о влиянии христианской общины на окружающий мир. Заметим, что всех поражали отношения христиан между собой. Тертуллиан приводит знаменитые слова о том, что, конечно, все они суеверны, но какие женщины у этих христиан. Римляне еще не потеряли уважения к твердости нравов, сама твердость была утрачена, но оставался у них еще идеал. Этот идеал они находили в христианских женщинах.

Конечно, вокруг было много соблазнов. Был театр, куда первые христиане могли пойти со своими друзьями, но где, во-первых, они должны были все время сталкиваться с язычеством, во-вторых, со всевозможными непристойностями, которыми славился античный театр. И христианин должен был как-то решать: не стать полностью аутсайдером и в то же время не раствориться в этой толпе. Очевидно, они умели это решить. Игорные дома, где все играли в кости и могли проигрывать целые состояния, были большим соблазном. Отделиться от друзей? Полностью невозможно, тем более что с ними были связаны, очевидно, и профессиональные дела. Значит, надо было сохранять свое христианское достоинство, находясь в недрах этого мира.

Первохристиане сумели сохранить свое лицо, не превратившись в секту и не отделившись от других, а нашли какое-то особое положение. Они были такими людьми, на которых смотрели, если даже с ненавистью, то и с определенной завистью, и в конце концов, хотели быть на них похожими. И возможно это было главной причиной христианизации Римской империи.

Фото: иконописная мастерская «Небо»

Использованные материалы:

1) https://foma.ru/kto-pridumal-tserkov-kak-zhili-pervyie-hristiane.html

Автор: Тихон Сысоев

2) «Исторический путь Православия»

Прот.Александр Шмеман

3) «Церковь в истории»

Прот.Александр Мень