Егор Панфилов: "Агарь, Исмаил и проблема суррогатного материнства"

«Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, …а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам» (Гал. 4, 22 – 24,26)

«Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, …а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам» (Гал. 4, 22 – 24,26)

Реалии современного мира регулярно ставят перед христианином новые вопросы и создают новые вызовы. Одной из подобных проблем стала проблема суррогатного материнства, которая из рядового вопроса биоэтики, определенными кругами и некоторыми СМИ, выдвигается на роль своего рода лакмусовой бумажки, показывающей «антигуманный облик православия», аргументируя это тем, что факт рождения нового человека оправдывает любой метод достижения данной цели. Finis sanctificat media – цель оправдывает средства. Истории известно, какие неблаговидные дела зачастую прикрываются этим принципом. И, что самое интересное, сторонники легализации суррогатного материнства, оправдывая его, зачастую приводят библейский сюжет об Аврааме, Агаре и Исмаиле.

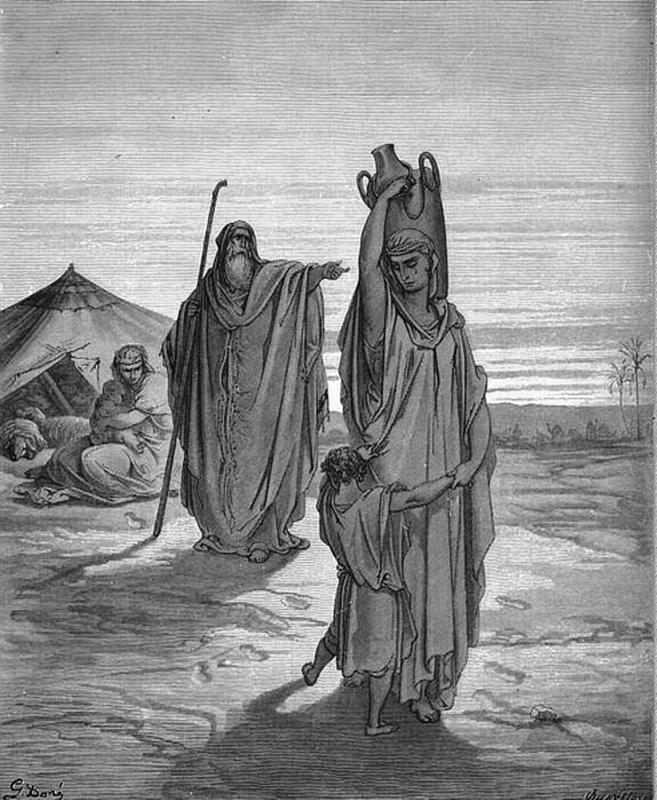

Вот что рассказывает Библия о данной истории. После девяти лет жизни Аврама в земле Ханаанской, ожидание обещанного Богом наследника усиливалось, но Сара была бесплодна. У евреев способность рождать детей считалась особым признаком божественного благословения и фамильной гордости (Быт. 24,60; Исх. 23,26; Втор. 7,14), тогда как бесплодие, наоборот, рассматривалось как несчастье и бесчестье (Быт. 30,1; Лк. 1,48). Такое положение вещей подвигло Сару предложить Авраму свою служанку, египтянку Агарь, дети от которой считались бы детьми Сары, полагая, что таким образом исполнятся Божии обетования. Вскоре Агарь забеременела и готовилась стать матерью, это событие стало причиной грубого отношения ее к Саре, которая пожаловавшись на нее Авраму, добилась разрешения продолжать обращаться с Агарью как со служанкой. Возобновление подобного обращения побудило Агарь покинуть шатры Аврама и бежать к себе на родину в Египет, но по дороге ей было явление Ангела Господня, повелевшего вернуться и покориться Саре, которого она и послушалась. И вот, когда Исмаилу было 13 лет, а Аврам, заключив с Богом подтверждения завета, получает имя Авраам, как и Сара – Сарра, у них рождается родной сын Исаак.

Вскоре он вырос, но его отношения с братом обеспокоили Сарру: «И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается» (Быт. 21,9). Септуагинта, Вульгата и наша славянская Библия имеют и тут небольшое разночтение: «видевши же Сарра сына Агари… играюща со Исааком, сыном своим». Причиной этого служит неодинаковый перевод главного слова фразы, а именно еврейского глагола «mezachek», который, происходя от того же самого корня, как и имя «Исаак», допускает различные переводы: смеяться, радоваться, играть, веселиться. Что этот смех не всегда бывал невинным, но иногда заключал в себе и оттенок иронии или насмешки, это видно из примера зятей Лотовых (Быт. 19,14). Из множества объяснений того, как следует понимать довольно неопределенное обозначение поведения Исмаила относительно Исаака, отметим два: одно – принадлежащее апостолу Павлу и указывающее, что старший брат гнал или преследовал младшего (Гал. 4,29), другое – основанное на анализе коренного значения слова «смеялся» («мецахек» – Ицхак, Исаак), которое видит здесь своеобразную игру слов, имеющую тот смысл, что Исмаил разыгрывал из себя Исаака, то есть вел себя не как сын рабыни, а как сын госпожи и будущий полноправный хозяин, подчинив себе Исаака и оказывая дурное влияние на развитие и воспитание его характера. Естественно, Сарра требует у Авраама отправить Агарь и Исмаила на родину. Привязавшийся к ним Авраам поначалу не торопился исполнить просьбу жены, но получив повеление от Господа послушаться жены, исполняет ее просьбу. Агарь и Исмаил с Божией помощью благополучно добираются до Фарана, где он впоследствии становится родоначальником многочисленных арабских племен (Быт. 16; 21).

Итак, для начала стоит определиться с тем, чем все-таки является суррогатное материнство. Является распространенным мнение о существовании двух основных видов суррогатного материнства:

1. Частичное, также известное как традиционное либо прямое суррогатное материнство, которое подразумевает генетическую связь между женщиной, которая вынашивает ребенка для другой пары, и этим ребенком. В данном случае суррогатная мать дает согласие на донорство своей яйцеклетки, вынашивает и рожает ребенка для его последующей передачи(!) родителям-заказчикам.

2. Полное, также известное как гестационное суррогатное материнство, при котором женщина, вынашивающая ребенка, не имеет генетической связи с этим ребенком и является своего рода инкубатором, вынашивая ребенка для его генетических родителей.

В качестве библейского примера «традиционного» суррогатного материнства зачастую приводят историю Агари. В таком случае необходимо вспомнить наиболее точную формулировку понятия «суррогатная мать», принятую Всемирной организацией здравоохранения в 2001 году: «Гестационный курьер – женщина, у которой беременность наступила в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает беременность с тем условием или договором, что родителями рождённого ребёнка будут один или оба человека, чьи гаметы использовались для оплодотворения». Естественно, Агарь под такое определение суррогатной матери попасть никак не может. Следует понимать, что хотя биологическим отцом Исмаила и являлся Авраам, Сарра не имела к нему никакого отношения и, естественно, не была «третьей стороной». Она лишь намеревалась стать своего рода символической матерью Исмаилу, усыновить его, и ни о каком отрыве Исмаила от Агари-матери и тем более передачи его «родителям-заказчикам» речи не идет. Можно обратиться и к значению слова «суррогат», означающем неполноценную замену. Таким образом, суррогатная мать – мать замещающая, «неполноценная», в силу того, что у неё отсутствует генетическая связь с вынашиваемым ею ребёнком.

Необходимо помнить и то, что традиции ветхозаветного общества зачастую выглядят непонятными современному человеку, воспитанному, в том числе, и на христианском культурном субстрате. Регулярные войны, рабство, близкородственные и полигамные браки, – эти явления были продуктом своей эпохи, продуктом общества, отказавшегося от Бога и нравственного совершенствования. На их фоне рассматриваемый библейский сюжет не кажется чем-то из ряда вон выходящим, а следствием, показывающим, что он был небезупречен в этическом плане, является спор за наследство между потомками Исмаила и Исаака – арабами и израильтянами, продолжающийся до сего дня. Но все же к современному суррогатному материнству он не имеет никакого отношения. Более того, любой разговор о какой-либо «традиции» суррогатного материнства, обладающего 23-летней историей, чаще всего является попыткой легализировать и придать больший вес в общественном мнении этому весьма сомнительному с нравственной точки зрения процессу.

Зачатие и рождение детей является, безусловно, исполнением заповеди, данной Богом первым людям в Эдемском саду: «и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 1,28), но об использовании чрева другой женщины речи не идет. В конце концов, сколько детей в приютах и детских домах ожидают тех людей, которые примут на себя родительский подвиг и вырастят из них истинных христиан и людей с сердцем, открытым Богу и людям.